レモンジュースの健康効果を時系列で解説 ─ 科学的に裏付けられた飲み方ガイド

なぜレモンジュースか

レモンはビタミンC、クエン酸、カリウムを豊富に含み、抗酸化・代謝促進・利尿作用など多面的な生理作用を持ちます。シンプルな一杯で複数の健康課題を同時にケアできる点が最大の利点です。

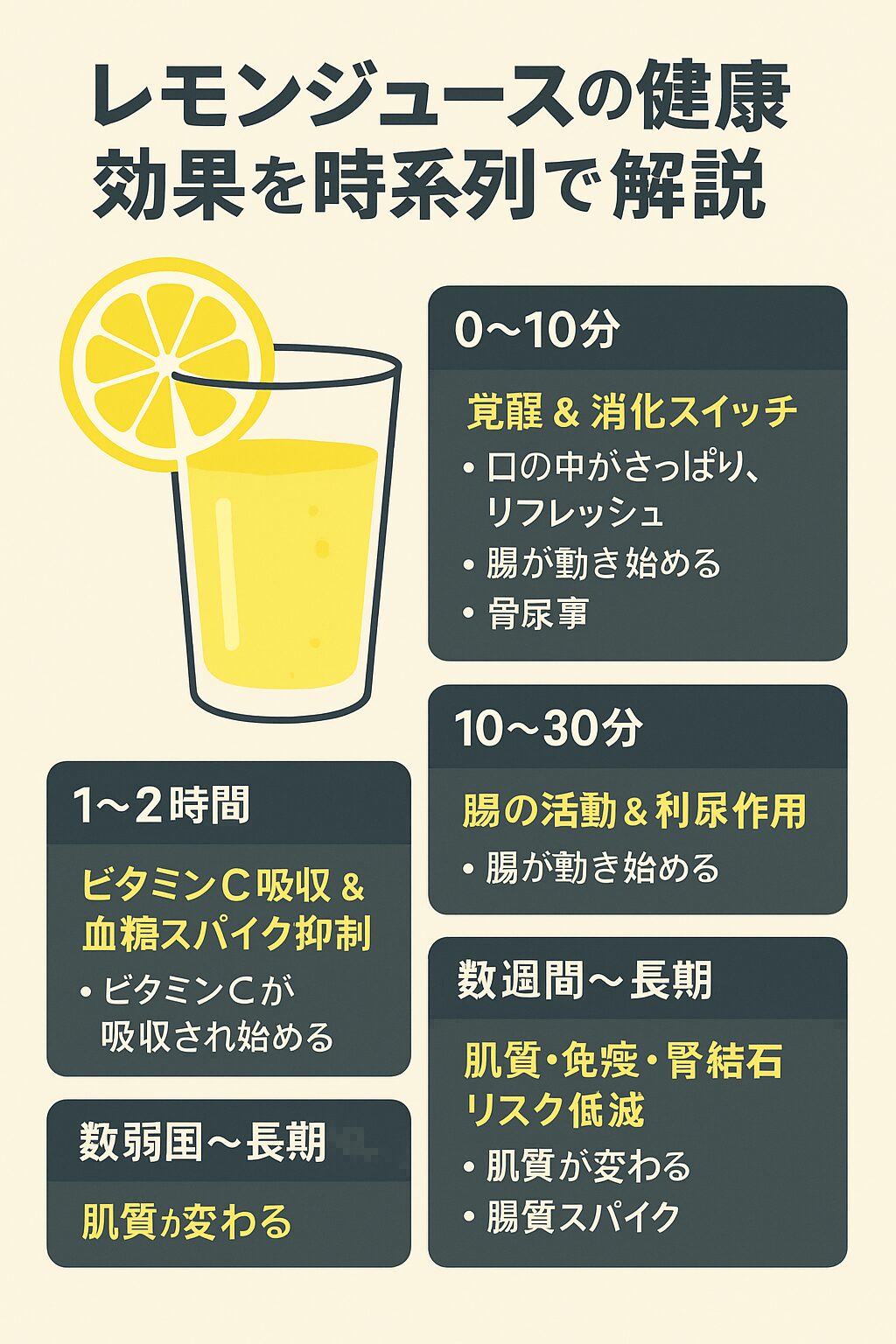

飲んでからの時系列メリット

0〜10分:覚醒 & 消化スイッチ

- 香りと酸味で唾液分泌が促進され、口腔内がリフレッシュ。

- クエン酸刺激で胃酸分泌が始まり、消化準備完了。

10〜30分:腸の活動 & 利尿作用

- 温レモン水が副交感神経を優位にし、ぜん動運動が活発化。

- カリウムが腎臓を刺激し、老廃物排出がスタート。

1〜2時間:ビタミンC吸収 & 血糖スパイク抑制

- 抗酸化作用が全身に行き渡り、細胞ストレスを低減。

- 食前摂取で食後血糖のピークを約30〜35%低下させ、ピーク時間も遅延。

半日:代謝アップ & 疲労回復

- クエン酸回路が活性化し、ATP産生効率が向上。

- 乳酸分解が進み、倦怠感を感じにくくなる。

数週間〜長期:肌質・免疫・腎結石リスク低減

- コラーゲン生成サポートで肌のハリ向上。

- 白血球機能を助け、風邪リスクを低下。

- 1日60〜120mlのレモン果汁は尿中クエン酸を増やし、腎結石形成を抑制。

効果を最大化する4つのプロトコル

プロトコル1:Morning Boost

何を:レモン果汁20ml+40℃の湯180ml

どのくらい:毎朝、空腹時に1杯

なぜ:温度が胃腸への負担を抑えつつ吸収を促進。ビタミンCの酸化ロスも最小限。

プロトコル2:Pre-Meal Shot

何を:レモン果汁15mlを冷水40mlで希釈し、食事の10分前に一気飲み

どのくらい:1日2回まで(主食を含む食事前)

なぜ:クエン酸がデンプンの消化酵素活性を緩やかにし、血糖ピークを抑える。

プロトコル3:Workout Recovery

何を:レモン果汁30ml+冷水200ml+微量の天然塩1g

どのくらい:運動直後1回

なぜ:クエン酸で乳酸代謝を加速し、電解質バランスを瞬時に補正。

プロトコル4:Kidney Stone Shield

何を:レモン果汁60mlを常温水240mlで希釈し、朝晩2回に分けて摂取

どのくらい:合計120ml(純果汁換算)/日

なぜ:尿中クエン酸を薬剤並みに増やし、カルシウム結晶の生成を阻害。

注意:胃酸過多・逆流性食道炎のある方は、濃度を半分に薄めるか医師に相談してください。また、エナメル質保護のため、飲用後に口を水で軽くすすぐことを推奨します。

よくある質問

Q. 市販レモン果汁でも良い? A. 可能ですが、ビタミンCが失活している場合があるため、極力生レモンを推奨。 Q. はちみつや砂糖を加えても良い? A. ダイエット・血糖管理が目的なら避ける。どうしても甘味が必要な場合は、低GIの天然甘味料を小さじ1までに抑える。 Q. 毎日飲んでも大丈夫? A. 上記推奨量を守れば問題なし。腎機能障害や潰瘍がある場合は医師へ相談。

まとめ

レモンジュースは「飲むタイミング」と「濃度」を戦略的に変えることで、覚醒・血糖コントロール・代謝促進・腎結石予防を一気に狙える汎用性の高い健康ツールです。まずはMorning Boostから始め、ライフスタイルに合わせて他のプロトコルを組み合わせてみてください。

© 2025 Healthy Choices Lab

コメント